梯度材料是一类在结构和组成等因素上连续或准连续变化,从而性能相应于结构和组成变化而渐变的非均质复合材料。梯度材料的最初研究对象是以金属和陶瓷为主的无机物/无机物体系,设计、开发的目的是缓和材料在非均匀温度场中的热应力,主要应用于航空航天领域[。随着梯度材料研究的不断深入,研究对象逐步扩大到无机填料/聚合物,及聚合物/聚合物体系,应用范围也扩大到化学、生物医学等领域。

梯度材料中两种不同的组分浓度在材料的厚度上呈梯度变化,引起材料的性能也具有特殊性。研究表明,具有相同组成的高聚物梯度材料与常规共混或共聚均质材料相比,具有较高的力学性能,较宽的阻尼峰[4-5]。而且梯度中两种组分的性质相差越大,其性能提高愈显著。例如[6]较软的聚2-氯乙基丙烯酸酯(PClEA)与较硬的甲基丙烯酸酯(PMMA)形成的梯度聚合物与普通的PClEA/PMMA共混物相比,机械性能和断裂伸长率显著提高,而较硬PMMA与较硬苯乙烯(PS)形成的梯度材料与相同组成的PM-MA/PS共混物相比,机械性能差别较小。

不同类型的梯度材料,研究方法有所不同,对于无机/无机梯度材料,其研究思路是[7]:首先根据实际使用要求,利用材料的各个组分的物性参数,对材料内部组成和结构的梯度分布进行设计,找出具有最佳物理性能的梯度结构,然后根据设计结果加工出相应的材料。而对于高分子梯度材料的研究,对材料的结构和性能的研究大多采用定性方法。很少用定量的理论探究梯度材料结构和性能之间的关系。

环氧树脂(EP)是一种硬质塑料,聚氨酯(PU)通常用做弹性体。本文选用硬质的EP和软质的PU为组分制备梯度材料。在前期文章中[8],我们报道了EP/PU梯度材料制备和产品结构。本文在前期工作的基础上,研究了EP/PU梯度材料的弯曲性能,并通过有限元法,分析了梯度材料在弯曲状态下下的应力分布,从理论上探讨材料结构与机械性能之间的关系。

1 实验部分

1·1 主要原料及仪器

环氧(EP): E-51,环氧值为0·51 eq/100g,岳阳石化厂;甲苯二异氰酸酯(TDI): 2, 4-TDI/2, 6-TDI=80∶20,天津化学试剂三厂;三官能团聚丙醇(PPG): 330,Mn=3 000 g/mo,l天津石化公司;苯酚:分析纯,上海试剂三厂; 4, 4′-二氨基-二苯基甲烷(DDM):化学纯,上海试剂三厂。变频微波炉:工作频率2 145 GHz,输出功率100~1 000W。

1·2 实验方法

1·2·1 苯酚封端的异氰酸酯预聚物(PU)的合成

先将PPG 330在100℃、1 333 Pa下减压3 h脱去水分。称取定量的TDI加入到装有CaCl2干燥管冷凝管、N2导管、机械搅拌器的三口烧瓶中,然后将除去水的PPG 330 (NCO∶OH=2∶1)滴加到烧瓶中,在80℃下保温3 h,然后按计量比加入苯酚(OH∶NCO=1∶1),体系升温至110℃续反应6 h,得到PU。

1·2·2 EP/PU梯度材料的制备

将一定配比的EP /PU和交联剂DDM混合物溶于二氯甲烷中,制成65%的溶液,倒入聚四氟乙烯模具中,先在280W的微波下照射5 min,待溶剂完全挥发后再继续照射15 min,然后用于下一次涂模,每层固体的含量、照射时间均相同,待全部涂完后,再用420W的微波继续照射30 min,冷却后取出。本实验共制备3、5、7、9、11层5种梯度材料, EP与PU总质量比为10∶10。其组成见表1。

1·2·3 力学性能测试

样品的力学性能测试采用深圳市新三思(SANS)TAS-10万能材料试验机。弯曲和拉伸速度均为2 mm/min。每个试样取5根样条,取其平均值作为实验值。泊松比(ν)利用YJB·IA型电阻应变仪,测定横向应变,再与纵向应变相比得到。

2 结果与讨论

2·1 EP/PU梯度材料的弯曲性能

弯曲性能测试时, EP层为底面, PU层为顶面,利用三点弯曲法测定。图1是不同层数梯度材料的弯曲强度和弯曲模量。从图1中可以看出,梯度层数越多,弯曲强度越大,其中11层梯度的弯曲强度最大。当梯度材料材料承受弯曲压力时,各层所承受的应力是不同的,其中顶端承受压应力,底面承受拉应力,当某一层所承受的力超过其最大负荷,材料便开始发生断裂。在实验过程中发现,梯度材料材料层数越多,其强度越大。图1结果显示, EP/PU梯度材料的弯曲模量随层数的增加也逐渐增加,但增幅不大。3层材料的模量为1·08 GPa, 11层梯度材料的模量为1·38 GPa,增幅为0·3 GPa。

均质材料的弯曲强度为37·2 MPa,弯曲模量为1·10 GPa,高于三层梯度,接近于五层梯度材料,但低于7, 9, 11层梯度材料。

2·2 EP/PU梯度材料弯曲状态下的应力分布

为了进一步考察梯度结构的材料在弯曲状态下的受力情况,采用有限元法模拟梯度材料的受力过程,利用ANSYS有限元程序求解EP/PU梯度材料的应力大小及分布情况,取梯度材料纵切面的二分之一进行分析,采用2D-4节点平板分析模型,如图2所示,体系各层各向同性,假定弹性力学参数如泊松比,弹性模量等不随受力时间而变化。

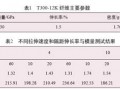

设定PU和EP成分沿Y方向变化,底面为EP层,顶面为纯PU层,沿低面到顶面, PU逐渐增加,各种材料的尺寸相同, EP层和PU层厚度均分别固定在2mm,梯度层厚度为9mm。最左侧X和Y方向的位移固定,右端施以沿Y轴正方向100 N的力。计算所需的材料性质参数源于表2。

在FEA分析中,最左端部分代表真实材料的中平面,即材料弯曲过程中实际受力点。因此着重考察该处的应力分布。图3为EP/PU均质材料的应力分布图,Sx为主应力,SEQV为Von Mises等效应力。从图中可看出:均质材料的Sx呈线性分布,由底层到顶层,由拉应力逐渐变为压缩应力。

图4、图5分别为各种不同梯度材料材料的左侧在受力状态下的沿厚度方向应力分布图,其中图4为主应力Sx,图5为各部位的VonMises等效应力SEQV。从图中可看出,不同层数的梯度材料应力分布状态相同,底端Sx为拉应力,随PU含量上升,拉应力逐渐减小,在中间层过渡为压应力。整个材料的最大拉应力位于最底端EP层,最大压应力靠近PU层,相对于拉应力,压应力的值要小得多。梯度材料的各点的总应力值SEQV从EP层至PU层也是逐渐减小,每层应力与其强度和模量成正比,强度和模量大的层承受的应力大,强度和模量小的层承受压力也小,因此在梯度材料材料中,应力分布是“按劳分配”,即强度大的部位承受的应力也大,同时梯度层越多,性能变化越缓和,应力分布与材料性能匹配越好,力的这种分布使得材料发生塑性形变而非脆性断裂,因此材料的强度增加。

材料中某点应力与该点材料强度之比反映该处承受载荷的能力,若二者比值越小,说明材料承受外力能力越强。由于Sx在EP侧为拉应力,在材料断裂中起主要作用,因此本文以Sx与材料的拉伸强度之比作为衡量标准。均质材料各个部位的强度相同,其最大拉应力位于最外层,为11·9MPa,从表2可知,m(EP) /m(PU) =10/10的EP/PU材料拉伸强度为21·1MPa,均质材料最大应力强度比为0·47。3、5、7、9、11层五种梯度材料的最大应力强度比位于离EP表面2 mm,分别为0·65, 0·50, 0·27, 0·27,0·27,其中三层梯度材料应力强度比高于相同组成的均质材料,五层接近均质材料, 7, 9, 11层的应力强度比均低于均质材料。应力强度比值与实际弯曲实验结果比较吻合,即梯度层数越少,材料最大的应力强度比值越大,在弯曲过程中越容易断裂。

对于7, 9, 11三种EP/PU梯度材料,虽然在离EP表面2 mm处应力强度比值比均为0·27,但9层梯度材料与7层相比,在3·8~5·6 mm处, 7层梯度材料应力强度比值为0·27, 9层为0·044,因此9层梯度材料的弯曲强度大于7层。对于11层与9层相比,在离EP表面0~5·8 mm之间应力强度比是相同,只有在6 mm附近出现微小差别,应力强度比值比分别为0·19和0·21,因此9层和11层梯度材料弯曲强度值相差不大。

3 结论

各种不同梯度材料其弯曲强度和弯曲模量随梯度层数的增加而增加。通过有限元法对各种梯度材料的应力分布状态进行分析,结果发现,在EP/PU梯度材料中,应力的分布与各层材料承受的强度相匹配,即应力大的部位材料的强度也越大,因此随梯度材料的层数增加,应力的这种匹配性能越好,整体材料的机械性能越高。此外当梯度层数超过5层以后,其弯曲强度高于相同组成的均质材料。

鲁ICP备2021047099号

鲁ICP备2021047099号